Seit Jahren wird das Transport System Bögl (TSB) als eine vielversprechende Alternative für den urbanen ÖPNV entwickelt. Es ist eine moderne Magnetschwebebahn, leise, emissionsarm, wartungsarm und kostengünstig im Betrieb. Sie vereint Innovationskraft mit bewährter Standard-Technik, bietet Kapazitäten auf U-Bahn-Niveau und könnte vielerorts eine tragfähige Antwort auf überlastete Verkehrsnetze sein. Doch statt Fortschritt dominiert der Stillstand. Die Technik steht bereit, die Argumente liegen auf dem Tisch. Und dennoch: Die Umsetzung scheitert immer wieder an politischen, kommunikativen und planerischen Hürden.

Technologie ohne Durchbruch

Das TSB-System wurde in den letzten Jahren mehrfach untersucht, erprobt und sogar in konkreten Projektideen angedacht. Doch es mangelt an einem: Realisierung. Während Studien in Auftrag gegeben werden und Machbarkeitsanalysen entstehen, folgen selten belastbare Schritte.

In Berlin etwa wurde das TSB als „Magnetbahn“ öffentlichkeitswirksam diskutiert, doch statt eines sachlichen Diskurses setzte es mediale Verzerrung, Falschinformationen und politischen Spott. Auch in Nürnberg geriet das Projekt ins Zwielicht, weil für die untersuchte Trasse ausgerechnet ein durch Studien belegter Umstiegszwang nachweislich den Kosten-Nutzen-Faktor der Straßenbahn deutlich besser ausfallen ließ. Die konventionelle Technik erwies sich in diesem Fall (da keine Passagierverluste durch Umstiegszwang stattfinden) als wirtschaftlich überlegen – obwohl die Betriebskosten beim TSB geringer sind. Technologische Vorteile geraten so in Misskredit, weil sie in unpassende Kontexte gezwängt werden.

Unabhängig vom konkreten Projektkontext zeigt sich das Transport System Bögl (TSB) der Straßenbahn in der Machbarkeitsstudie für Nürnberg technisch klar überlegen: Es verbraucht mit 3,3 kWh/km deutlich weniger Energie als eine Straßenbahn (4,2 kWh/km), verursacht niedrigere Wartungskosten (0,27 €/km statt 0,87 €/km) und senkt Unfallrisiken dank eigenem Fahrweg drastisch (nur 20 ct/km gegenüber 101 ct/km). Es braucht weniger Raum, ist leiser, schneller und flexibler in der Planung und fährt fahrerlos-automatisiert.

Doch diese Vorteile greifen nur, wenn das System strategisch sinnvoll eingebettet wird. In Nürnberg etwa neutralisiert der erzwungene Umstieg auf die Straßenbahn viele Pluspunkte – und senkt das Nutzen-Kosten-Verhältnis unter die Fördergrenze. Fazit: Nicht das System ist das Problem, sondern seine Anwendung.

Schweigen aus Sengenthal

Politische Signale ohne Folgen

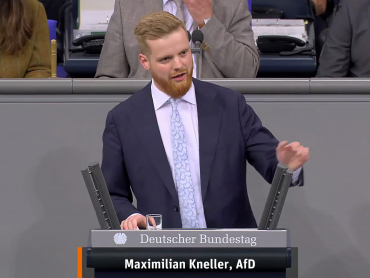

Dabei hatte die neue Bundesregierung Anlass zur Hoffnung gegeben. Im Koalitionsvertrag wird die Förderfähigkeit von Magnetschwebebahnen über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) ausdrücklich erwähnt. Doch auch fünf Monate nach Regierungsantritt herrscht Funkstille. Auf eine Nachfrage im Verkehrsausschuss erklärte Verkehrsminister Patrick Schnieder lediglich: „Magnetbahnen sind jetzt nichts, was prioritär ist, aber wenn sich da ein Betreiber findet, ist das nichts, dem wir uns verschließen.“ Das klingt nach wohlwollender Passivität, nicht nach politischem Gestaltungswillen. Fakt ist aber: Wer eine ernsthafte Chance für alternative Systeme schaffen will, muss das GVFG so anpassen, dass Chancengleichheit bei der Förderfähigkeit besteht.“ Eine verpasste Chance, mit politischer Entschlossenheit ein zukunftsfähiges Verkehrssystem zu unterstützen – denn auf die Ankündigungen im Koalitionsvertrag folgten noch immer keine konkreten Taten – das GVFG ist bis heute unverändert und die Magnetbahn ist im Gegensatz zu konventionellen Bahnen nicht förderfähig.

Falsche Narrative, fehlender Dialog

Was besonders schwer wiegt: Die gesellschaftliche Debatte wird systematisch verfehlt. Immer erfahren Anwohner über geplante Magnetbahn-Projekte zuerst aus der Presse – oft in tendenziöser Darstellung, ohne differenzierte Einordnung der Vorteile, ohne die Benennung des konkreten Nutzens für die Anwohner, die eine solche Infrastruktur vor ihre Haustür gesetzt bekommen sollen. Kein Wunder, dass Vorbehalte entstehen, wenn Missverständnisse nicht ausgeräumt, sondern geschürt werden. Der fehlende Bürgerdialog, etwa in Berlin, ist ein großes Defizit. Dabei wäre es gerade jetzt notwendig, lokal verankerte Bürgerinitiativen zu gewinnen, die sich aus Überzeugung für das System einsetzen. Genau so läuft es nämlich für neue Radwege, Straßenbahnlinien und vielen weiteren Infrastrukturen, wo die Bürger den Nutzen selber erkennen und den Einsatz dieser Lösungen fordern. Das vermeidet Missverständnisse, die Verbreitung von Falschinformationen und wäre wohl das beste, das dem TSB in jeweiligen Städten passieren könnte.

Eine verpasste Chance für den ÖPNV?

Das TSB könnte eine sinnvolle Ergänzung für bestehende Verkehrsangebote sein. Es entlastet Bus- und Straßenbahnlinien, kann infrastrukturell flexibel eingesetzt werden und würde gerade in wachstumsstarken urbanen Räumen neue Optionen schaffen. Die Wartungskosten sind viel geringer, die Investitionskosten gleichauf zu konventionellen Bahnsystemen und die Kapazitäten auf U-Bahn-Niveau. Doch all das nützt nichts, wenn man sich nicht darum bemüht, Unterstützung von den beteiligten Anwohnern und Pendlern zu erhalten, Falschinformationen der Presse stehen zu lassen und die Bürger gar nicht in die Prozesse mit einbindet.

Ohne politische Unterstützung, ohne kommunikative Initiative und ohne gesellschaftliche Einbettung bleibt die Technologie ein theoretisches Versprechen.

Was jetzt geschehen muss

Es braucht eine bürgernahe Vermittlung der Idee. So wie Radentscheide oder Mobilitätsinitiativen den öffentlichen Raum zurückerobern, muss auch das Thema Magnetschwebebahn mit Begeisterung, Vision und Fakten in die Gesellschaft getragen werden. Nicht von oben herab, sondern von unten heraus. Wenn Menschen verstehen, was ihnen das System bringt – mehr Komfort, mehr Zuverlässigkeit, weniger Lärm – wird auch die politische Rückendeckung folgen.

Beispielsweise regelmäßige Mitfahrgelegenheiten bei Dialogveranstaltungen bei der Teststrecke in Sengenthal könnten Widerstände aufheben und Bürger aus ganz Deutschland überzeugen – doch so etwas gibt es derzeit leider nicht. Anwohnern bleibt auch durch das extrem schlechte Google-Ranking der TSB-Website keine andere Wahl, als Falschinformationen der Presse zu schlucken, diese weiterzutragen und kategorisch gegen die Magnetbahn zu sein.

Mit magnetbahn.de konnte ich dem schon 2023 in Berlin entgegenwirken – das selbst die Berliner Zeitung über meine Falschinfo-Aufklärung berichtete.

Denn eins ist klar: Das Problem ist nicht die Technik. Es ist das Drumherum.