Deutschland hat ein marodes Bahnnetz. Die Probleme der Deutschen Bahn und insbesondere ihrer Fernverkehrszüge sind bekannt. Bis 2030, so hat es die nun abgelöste Ampel-Regierung vorgegeben, sollen aber doppelt so

viele Passagiere auf der Schiene befördert werden. Nach jahrelangem Aussitzen des Investitionsstaus durch verschiedene Koalitionen soll das Problem daher nun radikal angegangen werden – vorgesehen sind zahlreiche Vollsperrungen mit einer Generalsanierung der meistbefahrenen Strecken. Doch was jetzt als wegbereitend für eine effiziente und umweltfreundliche Zukunft des Fernverkehrs verkauft wird, ist in Wahrheit nur ein Verschieben der Probleme.

Gastautor: Benedikt Kunze setzt sich seit 2023 intensiv mit Magnetschwebebahnen und insbesondere dem Transrapid auseinander und engagiert sich für den Einsatz des Transrapid in Deutschland. In diesem Gastbeitrag für magnetbahn.de zeigt er, warum die laufende Sanierung des Schienennetzes allein nicht ausreicht und der Transrapid als leistungsfähige, zukunftssichere Ergänzung im Fernverkehr unverzichtbar ist.

Aufwendige Sanierung

Die Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt am Main ist frisch saniert, schlappe 1,5 Milliarden Euro hat die Bahn allein für eine der zentralen

Bahnstrecken in Deutschland in die Hand genommen, 15 Prozent mehr als ursprünglich geplant und das Dreifache der ursprünglichen Kostenschätzung aus dem September 2022. Die Strecke war von Juli bis Dezember 2024 vollgesperrt, stattdessen wurde in bisher unbekanntem Umfang Schienenersatzverkehr mit täglich über 1.000 Fahrten eingesetzt. Von August 2025 bis April 2026 spielt sich dasselbe auf der Strecke Berlin–Hamburg ab, im kommenden Jahr sind unter anderem Hamburg–Hannover, Bonn–Wiesbaden und Köln–Hagen sowie bis 2035 noch 40 weitere Strecken an der Reihe. Man hat, so scheint es, also einen Plan, das deutsche Schienennetz in kurzer Zeit und mit viel Geld wieder auf Vordermann zu bringen.

Was bei der Riedbahn funktioniert hat, muss aber nicht für die anderen Korridore gelten. Nicht nur dürfte sich die Fahrzeit zum Beispiel zwischen Hamburg und Hannover um eine Stunde verlängern, wenn der Personenverkehr über eine Umleitungsstrecke laufen muss – oft sind diese nämlich gar nicht in der Lage, plötzlich den Passagier- und Güterverkehr gleichzeitig zu stemmen. Sie sind nicht elektrifiziert oder sollen, wie im Fall der Strecke Uelzen–Stendal, erst ab 2030 zweigleisig ausgebaut werden. Stattdessen will die Bahn – man glaubt es kaum – auf „Diesel-Shuttles“ zurückgreifen: Mit der Diesellokomotive soll der gesamte, eigentlich mit Strom betreibbare Güterzug über die Trasse gefahren werden, bis wieder ein elektrifizierter Abschnitt kommt.

Ein „modernes“ Schienennetz bleibt trotzdem überlastet

Die Bahn bilanziert einige Monate nach Abschluss der Arbeiten an der Riedbahn zwar mit leicht reduzierten Verspätungsraten im Personenverkehr. Fehlendes Personal oder verschlissene Fahrzeuge sorgen jedoch nach wie vor für eine hohe Unzuverlässigkeit auf der Strecke – die Zahl der durch die Infrastruktur verursachten Störungen ist laut Bahn um 27 Prozent zurückgegangen, was aber fernab der angekündigten 80 Prozent (Deutsche Bahn) oder gar 100 Prozent (Bundesverkehrsminister Volker Wissing) liegt. Daneben sind trotz einem halben Jahr Vollsperrung wichtige technische Komponenten wie das Zugbeeinflussungssystem ETCS nicht fertiggestellt worden. Und: Philipp Nagl von der InfraGO, der Infrastrukturgesellschaft der Bahn, spricht auch nach der Sanierung von einem Kapazitätsproblem auf der Trasse, weshalb der Fernverkehr auf die geplante Neubaustrecke Frankfurt–Mannheim umgelegt werden solle. Das Problem: Pläne für solche Neubaustrecken gibt es deutschlandweit. Sie stecken aber in der Planung fest, wurden zurückgestellt oder sollen, wie im Fall von Frankfurt–Mannheim, erst „nach 2030“ eröffnet werden. Der Abschluss der Generalsanierung verzögert sich daneben bis 2035.

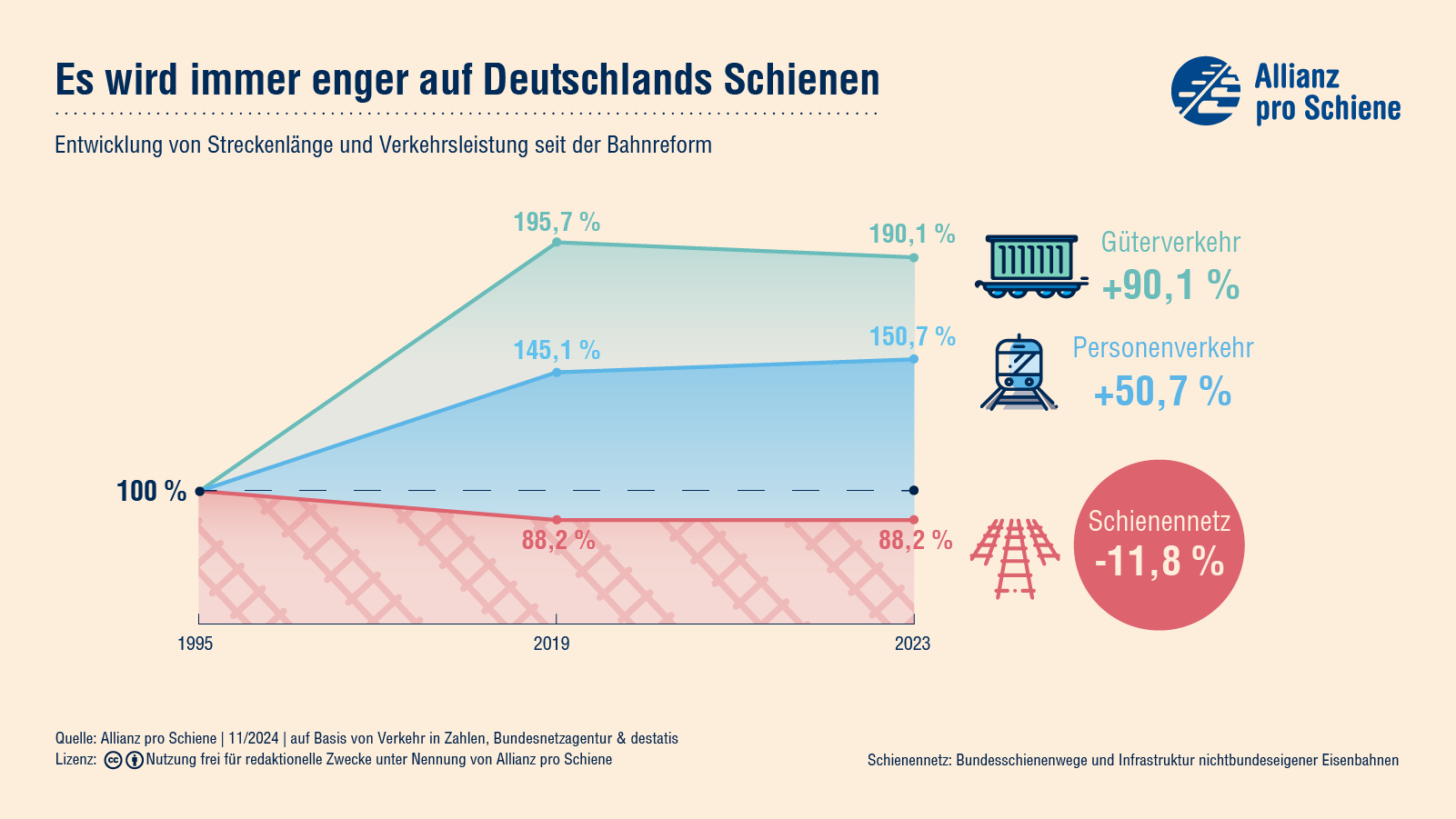

Seit Mitte der 1990er Jahre ist der Personenverkehr auf der Schiene um 50 Prozent gewachsen, der Güterverkehr sogar um 90 Prozent. Das Netz hingegen, auf dem dieser Verkehr läuft, wurde nicht nur nicht ausgebaut, es ist sogar geschrumpft. Kein Wunder also, dass die Zahl der als „überlasteten“ geltenden Streckenkilometer von 187 im Jahr 2008 auf 1169, mehr als das Sechsfache, im vergangenen Jahr angestiegen ist. Die überlastete Schiene führt nicht nur zu mehr Verschleiß der Trassen, sie ist auch eine Hauptursache für Verspätungen, da Züge wie der ICE von anderen ausgebremst werden. Es hilft somit nichts, einfach das bestehende Netz zu reparieren oder es zu erweitern, solange sich Fern-, Regional- und Güterverkehr weiterhin alle Strecken teilen müssen.

Es braucht neue und schnellere Strecken

Sofern er also nicht mit 60 km/h hinter einer Regionalbahn herzuckeln muss, kann man den ICE als Hochgeschwindigkeitszug einstufen. Die große Mehrheit der ICE-Strecken kann aber nicht mit über 250 km/h befahren werden. Lässt man außer Acht, dass der Energieverbrauch beim ICE bei deutlich über 300 km/h drastisch ansteigt, wodurch theoretisch mögliche 330 km/h nicht sinnvoll werden, kann er so gar nicht mit dem Flugzeug konkurrieren. Die neuen Hochgeschwindigkeitsstrecken der Bahn sollen zwar für Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h ausgelegt werden – aber das ist nichts im Vergleich zu den 450 oder 500 km/h, die ein Transrapid fahren kann. Bei 300 km/h verbraucht der Transrapid auf die Passagierkapazität umgerechnet 30 Prozent, bei 350 km/h sogar 40 Prozent weniger Energie als der ICE – man könnte ihn also mit dem selben Energieverbrauch deutlich schneller fahren lassen. Die gigantischen Sanierungen lösen das eigentliche Problem also nicht. Selbst neu gebaute ICE-Strecken setzen am Ende einen langsamen Zug auf langen Distanzen ein, auf denen er deshalb immer noch nicht wirksam mit dem Flugzeug konkurrieren kann. Saniert wird letztlich ein ineffizientes System, das ohne Neubaustrecken weiterhin überlastet ist und die neue Infrastruktur ebenso schnell wieder verschleißen könnte. Eigentlich sollten nach den Sanierungen zehn Jahre lang keine neuen Arbeiten an der jeweiligen Strecke nötig sein – doch nicht einmal so weit will die Bahn gehen und legt sich auf gerade einmal fünf baustellenfreie Jahre fest – ein Hohn angesichts der 80 Jahre, die eine völlig neu errichtete Transrapid-Trasse aufgrund der berührungsfreien Technik ohne größeren Verschleiß hält.

Was benötigt wird, kann der ICE nicht leisten

Die Bahn wird es nicht schaffen, mit ihren bestehenden Systemen die Anstrengung aufzubringen, doppelt so viele Menschen wie heute bereits die Strecken überlasten zu transportieren, genügend Personal zu finden, wo stattdessen in den kommenden Jahren zehntausende Stellen abgebaut werden sollen. Wer fordert, sich erstmal um die vorhandene Rad-Schiene-Infrastruktur zu kümmern, der verkennt, dass das nicht reichen wird. Natürlich brauchen wir auf den kurzen Distanzen mehr ICE-Strecken, schnellere ICE-Strecken, sanierte ICE-Strecken. Auf den langen Distanzen sollten wir aber, wenn hier ohnehin neue Trassen gebaut werden, auch gleich ein dem ICE überlegenes System einsetzen. Der Transrapid ist hier weit mehr als nur eine überflüssige Luxus-Spielerei, über die man vielleicht mal nachdenken kann, wenn das Fernverkehrsnetz wieder perfekt funktioniert. Denn mit der aktuellen Strategie, sofern überhaupt von einem standfesten Plan sprechen kann, wird es das nicht – der Transrapid kommt nicht nach dem funktionierenden System, er ist das funktionierende System. Das Zugnetz muss darauf ausgelegt sein, die besonders klimaschädlichen Inlandsflüge zu ersetzen, den Güterverkehr von der Straße zu verlagern und die Lasten zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern ausgewogener zu verteilen. Dafür braucht es neue Verkehrsträger, eine neue Infrastruktur – und der Transrapid ist angesichts seines autonomen, geräuscharmen und komfortablen Fahrens, seiner Energieeffizienz und flexiblen Trassenführung sowie seiner hohen Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, zu all dem in der Lage. Seit 1991 technisch einsatzreif. Unser Schienennetz so zu sanieren, dass es den Anforderungen eines klimafreundlichen Fernverkehrs gerecht wird, sollte nicht heißen, um jeden Preis an der im Systemvergleich unterlegenen Rad-Schiene-Technologie festzuhalten. Wir werden ohne Frage einige Zeit und viel Geld investieren müssen – das sollte es uns wert sein, endlich auf das beste System zurückzugreifen, das uns zur Verfügung steht.